외계행성 연구와 인류 문명의 미래

페이지 정보

- 최고관리자

- 23-10-16

- 1,804 views

- 제2호

본문

푸른 하늘이 끝도 없이 높아지는 가을이다. 사회적 변화의 바람이 거세고 그것이 때때로 심대한 스트레스로 작용하기도 하지만, 더 없이 맑은 하늘을 바라보는 것만으로도 마음의 평온이 찾아오는 계절이다. 날씨와 계절, 하루의 시간대에 따라 변화무쌍한 모습을 보이는 하늘은 과거 인류에게 어떤 의미였을까? 지난 시기 하늘과 우주는 예술가들에게는 영감의 원천으로, 과학자들에게는 과학적 탐구의 대상으로 작용해 왔다. 하지만 하늘, 그리고 그 너머의 우주는 무엇보다도 수천 년 동안 고도의 문명을 구축해 온 인류에게 가장 근본적인 질문을 끊임없이 던지는 존재였다. “우리는 과연 어디에서 와서 어디로 가는가?”

고대 사람들에게 자신들이 딛고 선 지구가 우주의 중심이고 하늘, 즉 천구가 회전한다는 생각은 무척 자연스러웠을 것이다. 이런 지구중심설(천동설)은 그리스의 자연철학자들에 의해 정교하게 다듬어진다. 아리스토텔레스(Aristotle, 384-322 BC)에게 천상과 지구는 완전히 다른, 철저히 구별되는 두 세계였다. 지구가 물, 불, 공기, 흙 등 4원소로 이루어진 속세의 불완전한 세계라면 천상은 에테르(aether)라는 제5원소로 이루어진 구형의 천체들이 규칙적으로 원운동을 하는 완벽한 세계였다. 태양과 달, 다섯 행성, 그리고 별들이 고정되어 회전하는 천구라는 우주의 모습은 불완전하고 끊임없이 변화하며 온갖 일상사가 펼쳐지는 지상과 극명하게 대별되며 심미적 가치까지 띠었을 것이다. 이 지구중심설은 고대 그리스와 로마 시대를 넘어 중세 유럽의 기독교적 세계관에 통합되며 오랜 기간 사람들의 세계관을 지배했다.

지구중심설이 무너지는 결정적 계기 중 하나는 16~17세기를 살았던 갈릴레오 갈릴레이(Galileo Galilei, 1564-1642)의 망원경이 향한 곳에서 만들어졌다. 네덜란드에서 망원경이 발명되었다는 소식을 들은 갈릴레이는 스스로 굴절 망원경을 만들어 이를 천체 연구에 최초로 활용했다. 그가 확대해 바라본 달의 모습은 아리스토텔레스가 예상했던 완벽한 구형과는 거리가 멀었고 많은 분화구와 계곡이 존재하는 거친 모습이었다. 게다가 목성 주위를 도는 네 개의 위성을 관측함으로써 모든 천체가 지구를 중심으로 돈다는 지구중심설을 정면으로 부정하는 천문 현상도 발견했다. 그의 발견과 요하네스 케플러(Johannes Kepler, 1571-1630)의 행성 운동 법칙이 확립되면서 서서히 수용되던 태양중심설(지동설)은 아이작 뉴턴(Isaac Newton, 1642-1726)의 운동법칙과 만유인력 법칙의 수립을 거치며 확고히 자리를 잡게 된다. 이로써 지구 대신 태양이 우주의 중심이란 지위를 차지했고 천상과 지상의 구분은 사라졌다.

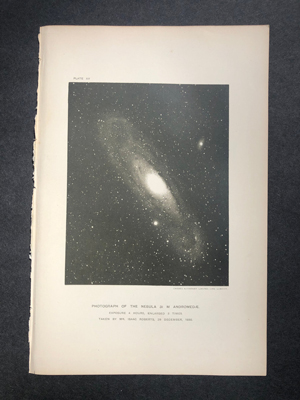

그런데 근대에 들어 망원경을 활용하는 여러 천문학자들에 의해 별과는 다르게 흐릿한 모습의 나선형 성운(nebula)들이 다수 관측됐다([그림 1] 참조). 20세기 초 천문학계의 최대 쟁점 중 이 나선형 성운이 우리 태양계가 속하는 은하 내에 속하는지 아니면 우리 은하와는 독립적으로 존재하는 외부 은하인지에 대한 것이었다. 외부 은하의 존재 여부에 따라 우주의 크기 자체가 달라지는 셈이라 이에 대한 치열한 논쟁이 전개됐다. 이 의문에 대한 답은 천문학자 에드윈 허블(Edwin Hubble, 1889-1953)과 밀턴 휴메이슨(Milton Humason, 1891-1972)의 측정에서 나왔다. 그들은 윌슨산 천문대에 있는, 당시로서는 가장 큰 후커(Hooker) 망원경으로 안드로메다 성운에 있는 세페이드(Cepheid) 변광성을 측정해 거리를 계산한 후 이 천체가 우리 은하로부터 멀리 떨어져 독립적으로 존재하는 외부 은하임을 밝혔다. 우주는 당시 천문학자들이 통상적으로 생각했던 것보다 훨씬 컸던 것이다. 게다가 허블과 휴메이슨은 은하들이 서로 멀어지고 있다는 것을, 특히 거리가 먼 은하일수록 더 빠른 속도로 멀어진다는 사실을 발견했다. 팽창하는 우주의 모습이 인류에게 최초로 모습을 드러낸 순간이었다. |

|

[그림 1] 1888년 아이작 로버츠(Isaac Roberts)에 의해 촬영된 대 안드로메다 성운. 이 성운이 우리 은하의 일부인지 외부의 독립적인 은하인지가 20세기 초 천문학계의 최대 논쟁거리가 되었다. @Public Domain |

이런 맥락으로 보면, 인류가 하늘을 바라보고 우주를 이해해 온 지난한 과정은 지구가 우주의 중심이라는 특별한 위치에서 극히 평범한 지위로 격하되는 과정이자 우주의 크기를 더 잘 이해해 나갔던 과정이라 할 만하다. 지구는 우주의 중심에서 태양을 도는 행성 중 하나로, 태양 역시 우주의 중심에서 우리 은하에 속하는 평범한 항성(별) 중 하나로, 그리고 20세기 초 전체 우주라고 생각되었던 우리 은하는 팽창하는 우주 속에서 서로 멀어져 가는 수많은 은하 중 하나의 평범한 은하로 확인된 것이다. 하지만 인류는 21세기를 앞두던 시점에서 지구에 또 하나의 평범성을 부여할 상황에 처한다. 이 우주가 항성뿐 아니라 행성으로 가득 차 있는 곳이라는 사실을 확인하게 된 것이다. 태양계의 행성들, 그리고 우리의 고향 지구는 결코 특별한 행성이 아니었다.

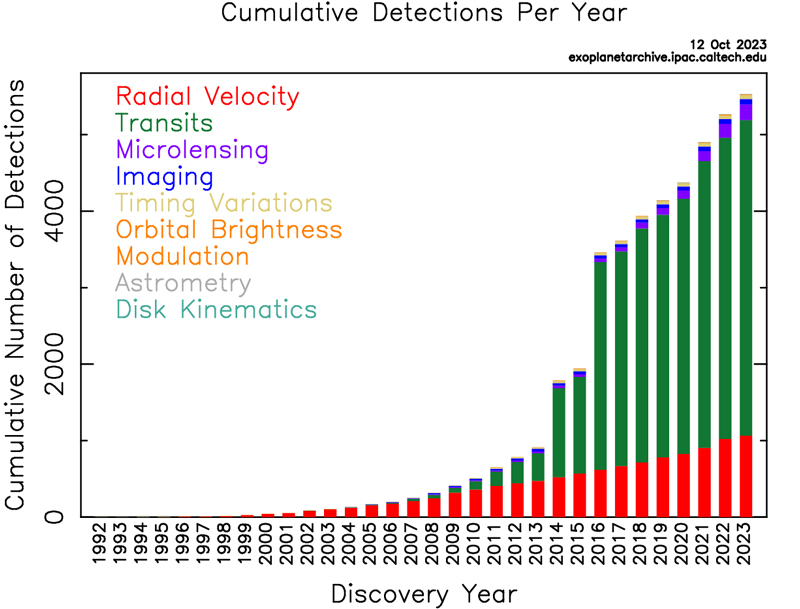

태양이 아닌 다른 별의 주위를 도는 외계행성(exoplanet)은 1990년대 중반 처음 발견되었다. 스위스의 미셸 마요르(Michel Mayor, 1942-)와 디디에 쿠엘로(Didier Queloz, 1966-)는 시선속도 측정법이란 방법을 활용해 약 50광년 떨어져 있는 외계행성(51 Pegasi b)을 1990년대 초반 발견했다. 주계열성 항성을 도는 최초의 외계행성을 발견한 공로로 두 사람은 2019년 노벨물리학상을 수상한다. 외계행성을 전문적으로 탐사하는 케플러 위성이 2009년 발사된 이후 발견되는 행성의 수가 큰 폭으로 증가하면서 2023년 10월 9일 기준으로 총 5528 개의 외계행성이 확인됐다 ([그림 2] 참조).

[그림 2] 발견된 외계행성 수의 연도별 누계 도표 (출처: https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/index.html)

이런 연구 결과는 행성 형성이 우주의 보편적인 현상임을 극명하게 드러낸다. 게다가 발견된 행성들의 크기 분포가 매우 다양하고 항성으로부터의 거리나 배치가 우리 태양계와는 현저하게 다른 경우가 많아, 천문학자들은 기존의 행성 형성 이론을 근본적인 차원에서 다시 고민하고 있다. 과학자들은 특히 지구와 비슷한 크기를 갖는 암석형 외계행성을 찾는데 주력하고 있다. 모항성으로부터 적절한 거리를 유지하는 암석형 행성은 표면에 액체 상태의 물을 유지할 가능성이 높다. 지구 생명체의 탄생과 진화 과정에서 물이 해 온 결정적 역할을 고려하면, 외계생명의 존재에도 액체 상태의 물이 전제가 될 가능성이 높다. 거주가능 구역(habitable zone)의 지구형 행성은 향후 외계생명의 발견에 있어 가장 중요한 목표이자 이정표가 될 것이다.

외계생명과 관련해 최근 주목을 받고 있는 연구는 외계행성의 대기 탐색과 관련되어 있다. 행성의 대기 조성이나 구름의 분포, 색깔 등을 관측해 행성에 대한 풍부한 정보를 확보하는 게 연구의 목적이다. 특히 외계행성의 대기로부터 생명체의 지표가 될 만한 증거를 찾는다면 이는 인류 문명사에 있어 가장 획기적인 발견이 될 것이다. 이런 관측에 있어 생명체 존재의 지표가 되는 바이오마커(biomarker)로는 무엇이 있을까? 우선 화학적 비평형 과정으로 발생하는 대기 중의 산소를 들 수 있다. 산소는 지구 대기의 약 21%를 차지하고 있고 이는 대부분 생명 활동에 의해 발생되고 유지된다. 비생명 활동으로도 산소가 발생할 수는 있지만 반응성이 강한 산소가 이 정도 비중을 계속 유지하는 건 생명 활동이 아니면 거의 불가능할 것으로 과학자들은 보고 있다. 다른 하나는 소위 광합성에 의해 발생하는 “레드 에지(red edge)” 현상이다. 일반적인 대기 성분은 가시광선의 빨간색 파장 한계인 700나노미터 부근에선 강한 흡수 현상을 보이지 않는다. 그런데 지구의 대기를 먼 우주에서 분석하면 이 파장 근처에서 빛의 흡수율이 갑자기 달라진다. 바로 지구 생태계의 식물들이 광합성을 위해 적색 영역의 빛을 선택적으로 흡수하기 때문이다. 따라서 행성 대기의 흡수 스펙트럼이 빨간색과 적외선 사이에서 갑자기 변하면 광합성을 하는 식물 생태계가 존재할 가능성이 높다. 현재 건설되고 있는 30~40미터 구경의 거대 지상 망원경들이 완성되면 지구형 외계행성의 바이오마커에 대한 본격적인 관측이 이루어질 것으로 기대된다.

이처럼 개선되어 가는 관측 기술의 진보는 과연 외계생명체의 발견으로 이어질 수 있을까? 과학자 커뮤니티에선 늦어도 한 세기 내에는 가능할 것으로 전망하는 사람들이 많다. 지난 30년의 탐색 결과 외계행성이 우주의 보편적 현상이라는 점이 분명해졌기 때문이다. 비록 미생물의 수준이라도 외계생명이 발견된다면 이는 인류의 역사에 있어 17세기 지구중심설이 무너지거나 20세기 외부 은하 및 우주의 팽창을 발견한 것 이상의 충격을 주면서 문명의 대 전환점을 이룰 것이 확실하다. 외계생명의 존재는 그 자체로 인류 문명을 구성하는 다양한 분야들, 즉 과학뿐 아니라 종교학, 인류학, 사회학, 미래학, 생태학, 언어학, 철학과 예술 등을 포괄하는 거의 모든 분야에 지대한 영향을 미칠 것이 분명하기 때문이다. 게다가 이는 지구가 아닌 다른 곳에서 생명이 얼마나 보편적인 현상인지, 그런 생명 현상이 지구에서와 같이 지적생명체로 진화해 나갈 확률이 얼마나 되는지 이해하기 위한 출발점이 될 것이다.

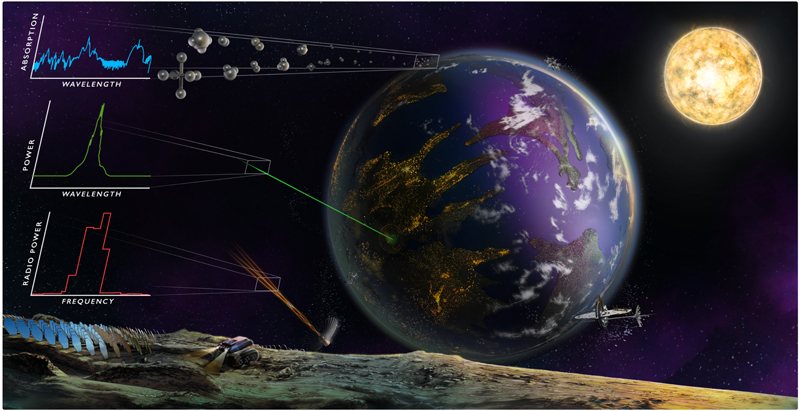

인간이 이해하는 138억 년 우주의 역사, 46억 년 태양계의 역사 속에서 인류가 확인한 유일한 생명 탄생의 장소는 지구다. 우리는 지구의 생명에 대해서는 많은 지식을 축적해 왔으나 은하 내 항성의 수보다 더 많을 것으로 예상되는 외계행성의 다채로운 무대에서 생명이 어떤 방식으로 번창하고 있을지 예단하기는 힘들다. 더군다나 외계 지적생명체의 모습, 그리고 그들이 이룩한 문명은 아직 상상의 영역에 머무를 수밖에 없다. 그저 우리가 확인한 유일한 지적생명체인 인간의 진화 과정과 문명의 여정을 통해 외계 문명과의 조우 상황을 추정해 볼 수 있을 뿐이다. 그중 하나의 가능성이자 탐색 대상으로 문명의 진화에 필연적으로 동반되는 테크노시그너처(technosignatures)을 들 수 있다. 관측 가능한 테크노시그너처는 레이저나 라디오파처럼 인공적으로 형성된 전자기파일 수도 있고 산업화 과정에서 산출되는 오염물질일 수도 있다([그림 3] 참조). 다른 하나는 오랜 생존과 진화의 기간을 거친 문명이 기계 기반 문명일 가능성을 고려하는 것이다. 인류의 역사만 봐도 최근 인공지능의 진화 속도가 지수함수적으로 증가하는 시대에 접어들었고 인간의 지능을 능가하는 인공지능 기계의 출현이 가시권에 접어들었다는 예측도 나오고 있다. 포스트휴먼의 시대는 고도로 발달한 기계와 인공지능의 결합물이 될 수도 있다는 예상에 지구보다 훨씬 선진화된 외계문명의 모습을 투영해 보는 건 상당히 자연스러운 일이다. 이런 맥락에서 외계지적생명체 탐사에 나서는 과학자들은 기계 기반 문명이 형성해 놓았을 우주공학적 자취를 탐색하려 노력하기도 한다. 향후 언젠가 지구를 방문할 외계문명의 탐사선에는 SF 영화에서 흔히 묘사하는 유기 생명체 대신 엄혹한 우주공간의 환경에서 장대한 시간을 버틸 외계 인공지능이 타고 있을 가능성도 있지 않을까?

[그림 3] 과학자들이 고려하는 외계문명의 테크노시그너처. 왼쪽 위부터 아래로 육불화황 분자의 흡수 스펙트럼, 레이저와 같은 단색광의 스펙트럼, 그리고 통신에 사용되는 라디오파 스펙트럼을 보여주고 있다. (그림 출처: Jacob Haqq-Misra 외, “Searching for technosignatures in exoplanetary systems with current and future missions”, ActaAstronautica 198,194 (2022)).

21세기 들어 가속화되고 있는 외계행성과 외계생명에 대한 연구는 인류가 스스로의 문명을 진지하게 둘러볼 성찰의 계기를 제공한다. 이 연구는 장기적으로 우리 우주에서 생명 현상이 얼마나 보편적인지 혹은 반대로 지구의 생명이 얼마나 특별한지를 알려줄 통계적 근거를 제공해 줄 것이다. 만약에 생명이 우주의 보편적 현상이라면, 그리고 그 속에서 지적생명체의 진화와 문명이 드물지 않게 출현을 한다는 게 밝혀진다면 결국 지적생명체의 문명 존속 기간이 문명 간 접촉이나 통신의 가능성을 결정할 것이다. 문명의 자기 파괴적인 속성이 문명의 평균적인 존속 기간을 줄인다면 우리가 미래에 확인할 외계문명은 자멸의 흔적일 가능성이 높다. 이는 기후위기와 핵전쟁 등으로 여섯 번째 대멸종을 불러일으킬 수도 있는 인류에게도 해당되는 얘기다. 반면에 만약 생명 현상이 정말 우연하고 드문 현상으로서 흔하게 탄생할 수 없는 것으로 확인된다면, 그래서 먼 미래에도 결국 지구만이 생명이 존재하는 유일한 행성으로 확인된다면, 우리는 우주를 사고하고 더 깊이 이해하는 거의 유일한 종으로 남을 것이다.

21세기의 끝자락에서 인류의 문명은 과연 어떤 모습을 하고 있을까? 기후위기의 심화 속에 멸종의 벼랑 끝으로 내몰리고 있을까, 혹은 지혜롭게 대위기를 극복하며 고도의 인공지능과 기계의 도움으로 포스트휴먼의 시대를 향해 가고 있을까, 아니면 그때도 지금처럼 위기에 둔감하고 멀리 내다보지 못하며 규모의 성장에만 집착하는 삶을 살고 있을까? 봇물 터지듯 발전하는 외계행성의 연구 성과와 외계생명 발견의 가능성은 우리에게 인류 문명의 방향과 운명에 대해 근본적인 차원의 고민이 필요함을 역설하고 있다. 이에 대해 창조적 사고와 과감한 상상력, 그리고 진정한 다학제적 모색과 융합이 필요한 시점이다.

-

고재현(한림대 반도체·디스플레이스쿨)

- 이전글사회와 자본, 기술을 공진화시키는 ‘복지자본주의’로 가자 23.11.01

- 다음글생성형 인공지능 시대 대학의 숙제 23.10.10